- Visitantes

- Investigadores

- Estudiantes

- Comunidad

- Información para el turista

- Horarios y tarifas

- ¿Cómo llegar?

- Reglamento para visitantes

- Recorridos virtuales

- Ruta clásica

- Ruta mística

- Ruta especializada

- Museo de sitio

- Conoce el pueblo

- Espacios Culturales

- Museo de sitio

- Huaca Cao Viejo

- Huaca Prieta

- Huaca Cortada

- Pozo Ceremonial

- Paredones

- Juega en casa

- Rompecabezas

- Trivias

- Memoriza

- Crucigramas

- Sopa de letras

- Manualidades

- Pac-Man Moche

- Talleres e Inventario

- Microtalleres

- Inventario de colecciones

- Noticias

- Investigadores

- Nuevas especies de ganado durante la colonia en El Brujo

Noticias

CategoríasSeleccionar la categoría que desea ver:

Documentación 3D del patrimonio cultural en el complejo arqueológico El Brujo: construcción de patrimonios digitales en ...

Museos Abiertos en El Brujo: ingreso gratis este 1 de marzo en La Libertad ...

Para recibir nuevas noticias.

Por:Yuriko Garcia Ortiz

La conquista española generó una profunda transformación socioeconómica en América, evidenciada en la introducción de nuevas especies de animales y plantas. Con la llegada de los europeos, se introdujeron caballos, cerdos, ovejas, cabras, gallinas y otros animalesi, lo que modificó las prácticas agrícolas y ganaderas de las poblaciones indígenas y sentó las bases de la economía colonial.

Destinados principalmente a satisfacer el hábito alimenticio de los colonos europeos y agilizar su movilidad en el territorio, se registra en el caso de México y Perú que los primeros animales introducidos fueron los caballos y los puercos, estos últimos favorecidos por su rápida reproducción (Tateischi, 1940; Alcalá, 2000: 660 en Lefebvre y Manin, 2019). De esta manera, con la llegada de las nuevas especies las poblaciones indígenas diversificaron su dieta y el acceso a insumos para la producción (Lefebvre y Manin, 2019: 57).

El ganado introducido en la ciudad de Trujillo

La economía colonial en el norte peruano favoreció a las ciudades con valles fructíferos y con accesos a puertos, siendo un paso obligado en las rutas de comercio. Así, se introdujeron miles de cabezas de ganado mayor y menor que fueron colocadas bajo el cuidado de indígenas y afrodescendientes (Contreras y Hernández, 2017). El ganado desempeñó un rol relevante y fue utilizado como animal de carga, fuente de alimentos y otros subproductos (Salazar-Soler, 2020; Iniesta et al., 2020). De esta manera, se llegó a tener una cantidad considerable de animales no nativos en tierras sudamericanas.

En la ciudad de Trujillo, el ganado fue la mayor innovación introducida en las comunidades indígenas; estas aprendieron a criar cerdos, cabras, ovejas, caballos, mulas, carneros y vacas (Quesada, 2013: 71).

En el caso del consumo alimenticio, la ciudad de Trujillo era abastecida del ganado ovino, vacuno y bovino procedente de la provincia de Huamachuco (Castañeda, 2009: 170; Quesada, 2013), el cual se arreaba desde la sierra a través del valle de Virú, aprovechando el camino natural hacia la provincia y desde allí se le conducía a Trujillo para beneficiarlo en el rastro o camalii, ubicado fuera de la ciudad por razones de salubridad (Castañeda, 1996: 170-1).

Figura 1. Animales introducidos durante la colonia en Trujillo. Dibujos de Martínez de Compañón (1985).

Consumo de tierras: crianza y pastoreo en Trujillo y sus valles

Las prácticas de crianza fueron de gran importancia en las colonias españolas, la Corona incentivó la cría de animales siendo un estímulo económico y social para el traslado de las poblaciones hispanas a América (Barrio, 2019). Después de la conquista, la introducción de las especies domésticas europeas aumentó a mano de los encomenderosiii (Salas, 2020) el cual fue desplazando los hatos nativos de su hábitat natural. Con esta apropiación de las tierras para la agricultura y la ganadería, se establecieron las estanciasiv donde la modificación del territorio y la delimitación de los pastos en los valles fue fundamental para aumentar la reproducción del ganado (Quesada, 2013: 71).

Hay en Trujillo muchos encomenderos y vecinos muy ricos en rentas y en haciendas y crías de ganados mayor y menor, y, sobre todo, famosos ingenios de azúcar, de que se sacan grades rentas, y es cierto que, si el puerto de esta ciudad que está dos leguas de ella, llamado Huanchaco, fuera seguro y fácil para embarcarse y salir a tierra, fuera Trujillo una de las más prósperas y opulentas ciudades del Reino (Murua, 1987: CAPITULO XVIII).

En el caso de Trujillo, los encomenderos organizaron sus propias empresas productoras alrededor de 1537 (Contreras y Hernández, 2017). Para el siglo XVII, se registran las trashumancias del ganado de las estancias andinas hacia la ciudad, obligando el paso por la chaupiyunga de los valles de Chao y Guañape, siendo las vías de acceso de la sierra a la costa más transcurridas, las cuales estaban favorecidos de amplios pastizales (Castañeda y Millaire, 2015).

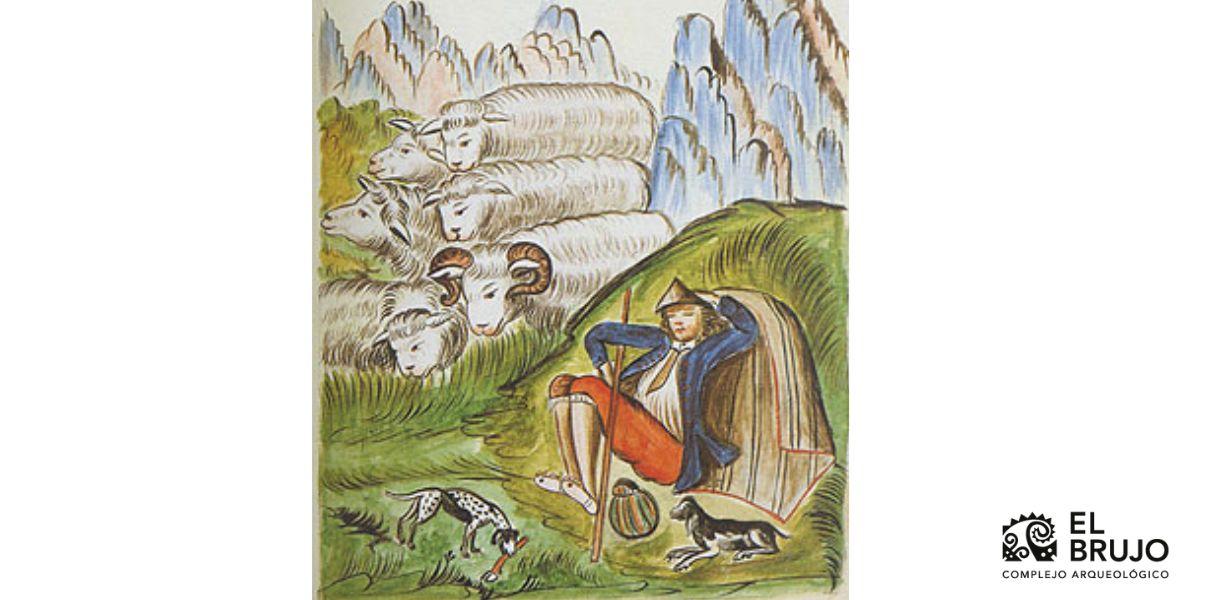

Figura 2. Indígena pastoreando a sus ovejas (Martínez de Compañón, 1985).

Ganado en Magdalena de Cao: cambio en la dieta y nuevos insumos para la producción

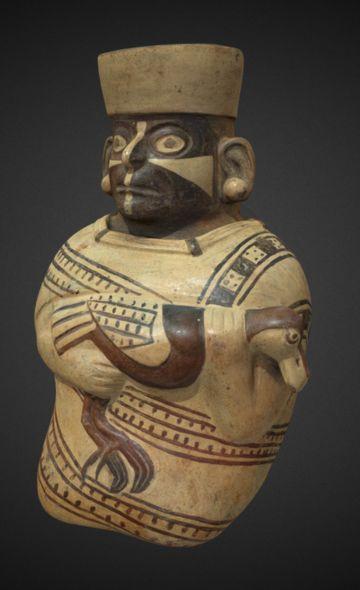

Durante la reducción de Santa María Magdalena de Cao ubicada en el extremo norte de la huaca Cao Viejo, el pueblo de indígenas adoptó una dieta variada pasando de los recursos agrícolas y pesqueros a una complementada con en el pastoreo y crianza de ganado, específicamente con ovejas y cabras (Vásquez et al., 2020).

Si bien queda pendiente documentar completamente el cambio de la economía de subsistencia de los antiguos habitantes de Magdalena y discutir el traslado nativo durante la reducción, se tiene claro que las poblaciones nativas tuvieron acceso y consumieron estos recursos.

Ente los animales domésticos identificados, las ovejas, cabras y vacas aparecen con mayor frecuencia frente a otras especies (Vásquez et al., 2020: 98-9). De estos resultados, se sabe que las ovejas y cabras fueron sacrificadas antes de alcanzar la madurez, sugiriendo una explotación para el consumo de carne y otros subproductos: leche y cuero (Vásquez et al., 2020).

Figura 3. Listado de animales no nativos identificados en base a los restos óseos del sector colonial (Vásquez et al., 2020: 85).

¿Y tú, conoces otros animales traídos con la conquista española?

En el antiguo Perú, los perros, los camélidos y los cuyes, han sido parte fundamental de la vida diaria y con la llegada de los españoles se diversificó la oferta y el consumo. Visitando el complejo arqueológico El Brujo podrás entender la importancia de estas especies, su aprovechamiento en la dieta y su rol en otras actividades económicas.

Notas al final

i Garcilaso de la Vega (1970[1609]) registra una variedad de animales en el Cuzco, vacas en 1550, ovejas alrededor de 1556 y burros al año siguiente (Vásquez et al., 2020: 103).

ii El rastro o camal son las instalaciones dedicadas al sacrificio de animales para continuar los distintos procesos de consumo (dieta y materias primas).

iii El encomendero fue un personaje clave dentro del pacto tributario, especialmente a principios del siglo XVI, cuando se constituye en la primera instancia en la protección de los indios y de sus intereses. Era quien debía cuidar de sus indios, así como de su correcta doctrina cristiana (Cuevas y Castañeda, 2019: 165).

iv La estancia era una unidad de explotación productiva donde se desarrollaban actividades agrícolas y ganaderas y eventualmente alguna producción de manufacturas como tejeduría, curtiembre, carpintería, quesería, etc. (Gonzáles y Grana, 2014: 168-9).

Referencias

Barrio, M. (2019). Las huellas del ganado en el valle de Matlatzinco en el siglo XVI a través de los mapas hispano indígenas. Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, 40(160), 35–72.

Castañeda, J. (1996). Notas para una Historia de la Ciudad de Trujillo del Perú en el Siglo XVII. En H. Tomoeda & L. Millones (Eds.), La tradición andina en tiempos modernos (pp. 159-189).

Castañeda, J., & Millaire, J.-F. (2015). Agua, tierra y recursos. Una historia ambiental del valle de Virú, siglos XVI-XIX. PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS, 12, 50–67.

Contreras, C., & Hernández, E. (2017). Historia Económica del Norte Peruano. Señoríos, haciendas y minas en el espacio regional. IEP.

Cuevas, H., & Castañeda, A. (2019). Indios y encomenderos: Acercamientos a la encomienda desde la cultura política y el pacto tributario. Valle del río Cauca, 1680-1750. HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, 11(22), 165-197.

De la Vega, G. (1970[1609]). Royal Commentaries of the Incas and General History of Peru, Part One. Traslated by Harold V. Livermore. Austin: University of Texas Press.

González Navarro, C., & Grana, R. (2014). Mayordomos y regulación de prácticas sociales indígenas en estancias coloniales: La visita de Luxán de Vargas, Córdoba, 1692-1693. Revista Historia y Justicia, 3, Article 3.

Iniesta, M. L., Ots, M. J., & Manchado, M. (2020). Prácticas y tradiciones alimenticias prehispánicas y de la colonia temprana en Mendoza (centro oeste de Argentina). Un aporte desde la arqueología y la etnohistoria. Rivar (Santiago), 7(20), 46–66.

Lefebvre, K., & Manin, A. (2019). Reflexiones preliminares sobre la introducción de las practicas ganaderas europeas en una comunidad rural mesoamericana en la Nueva España. ARCHAEOBIOS, 1(13), 41–65.

Martínez Compañón, B. J. (1985). Trujillo del Perú: Vol. II (Agencia Española de Cooperación Internacional).

Salas, M. (2020). Manufacturas y precios en el Perú colonial, la producción textil y el mercado interno, siglos XVI Y XVII. En C. Contreras (Ed.), Compendio de historia económica del Perú. Economía del periodo Colonial Temprano (pp. 447–531). BCRP, IEP.

Salazar-Soler, C. (2020). Minería y moneda en la época colonial temprana. En C. Contreras (Ed.), Compendio de historia económica del Perú. Economía del periodo Colonial Temprano (pp. 109–228). BCRP, IEP.

Quesada, A. (2013). Del comer y el beber. Cultura alimentaria en la ciudad de Trujillo (1600 – 1720) [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional de Trujillo.

Vásquez, V., Rosales, T., & Quilter, J. (2020). Plants and Animals. En J. Quilter (Ed.), Magdalena de Cao. An Early Colonial Town on the North Coast of Peru: Vol. Papers (pp. 77-106).

Investigadores , noticias destacadas