- Visitantes

- Investigadores

- Estudiantes

- Comunidad

- Información para el turista

- Horarios y tarifas

- ¿Cómo llegar?

- Reglamento para visitantes

- Recorridos virtuales

- Ruta clásica

- Ruta mística

- Ruta especializada

- Museo de sitio

- Conoce el pueblo

- Espacios Culturales

- Museo de sitio

- Huaca Cao Viejo

- Huaca Prieta

- Huaca Cortada

- Pozo Ceremonial

- Paredones

- Juega en casa

- Rompecabezas

- Trivias

- Memoriza

- Crucigramas

- Sopa de letras

- Manualidades

- Pac-Man Moche

- Talleres e Inventario

- Microtalleres

- Inventario de colecciones

- Noticias

- Investigadores

- La época Cupisnique en El Brujo

Noticias

CategoríasSeleccionar la categoría que desea ver:

Huacas del Sol y la Luna: dónde quedan y por qué incluir a El Brujo para completar tu ruta ...

Chan Chan: ¿Dónde queda y cómo combinarlo con tu visita a El Brujo? ...

Para recibir nuevas noticias.

Por:Yuriko Garcia Ortiz

Las investigaciones de Rafael Larco (1941) en el valle de Chicama permitieron identificar una de las ocupaciones prehispánicas más tempranas en la región de La Libertad. A los vestigios materiales de esta sociedad se le asignó el nombre Cupisnique, tomado el topónimo nativo de aparente origen Muchik que da nombre a una quebrada y cerro ubicado entre los valles de Jequetepeque y Chicama (Campbell, 2000: 29; Chauchat et al., 2006: 3). Si bien la etimología exacta del término permanece desconocida debido a la profunda transformación cultural experimentada en la costa norte durante la Colonia (Chauchat et al., 2006: 13), el uso del término se mantiene presente hasta la actualidad por la importancia de los vestigios arqueológicos reportados.

Rafael Larco define por primera vez una “cultura Cupisnique” sobre la base de unos estilos cerámicos asociados a ciertas tumbas y por la afinidad iconográfica con los restos de edificios monumentales hechos con adobes cónicos. Las investigaciones apuntan a que, en el tiempo de lo Cupisnique, la costa norte atravesó un periodo lleno de cambios, las poblaciones diversificaron su dieta y producción con la introducción de la agricultura por irrigación, generando un aumento demográfico. Además, se propició el auge de las construcciones monumentales de carácter religioso y el aprovechamiento de los distintos recursos para otras actividades económicas (Elera, 1993).

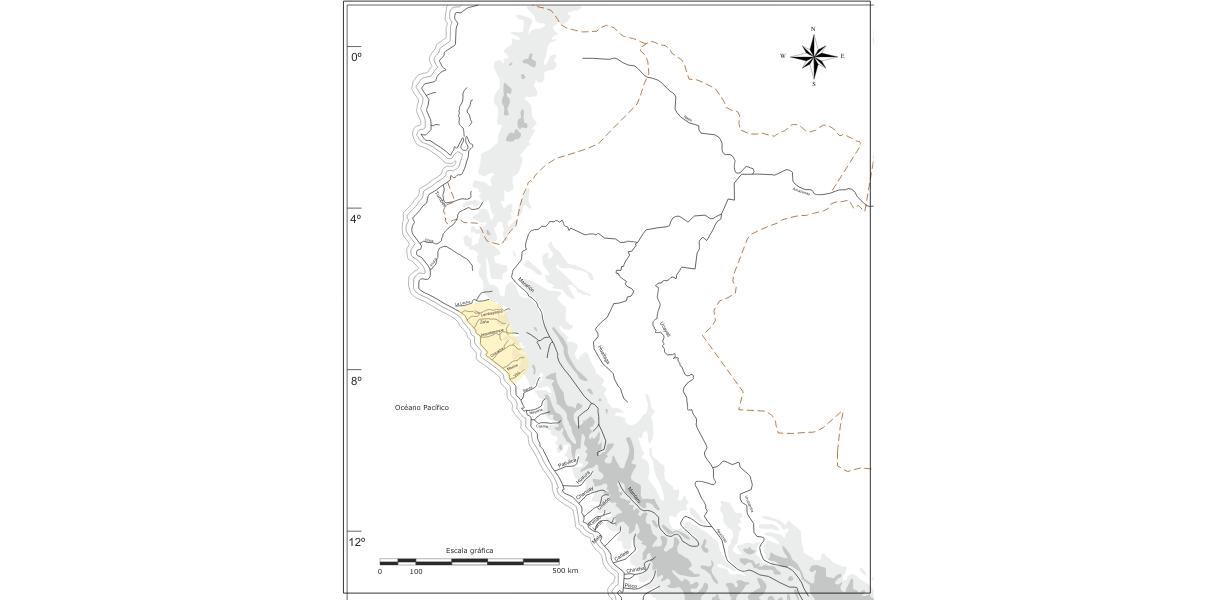

Figura 1. Región Cupisnique en La Libertad (Chauchat et al., 2006: 4).

Definición estilística, decorativa y sistema constructivo

Larco estableció la primera secuencia cultural para el Período Formativo en la costa norte del Perú (1700 - 200 a. n. e.) desde la identificación y el ordenamiento de los estilos cerámicos hallados en la región de La Libertad (Larco 1941: 34-46). Registró en la tradición Cupisnique las primeras formas de asa estribo en vasijas (Larco, 1948: 18) características por la cocción a horno cerrado que le da ese color negruzco (monocromo).

De este conjunto Larco (1948: 17) define cuatro tipos de asa estribo: (a) asas gruesas de pico corto con reborde divergente; (b) asas de forma casi triangular, con pico largo y recto; (c) asas achatadas, más o menos triangulares con pico acampanulado divergente; (d) asas redondas de pico corto y ligeramente abultado, con bordes prominentes y convergentes. A estos tipos se les asocia distintas formas de botellas entre globulares y cilíndricas con decoración incisa y motivos zoomorfos, geométricos y fitomorfos (Larco, 1941: 34).

Figura 2. Tipos de asa estribo de la cerámica Cupisnique. Piezas del CAEB: EBBCE00000-190 y EBBCE00000-1. Piezas del Museo Larco: ML015082 y ML010863.

El segundo conjunto cerámico, hacia finales del formativo medio (1200 - 700 a. n. e.), lo denomina Cupisnique transitorio, el cual presenta una mayor diversidad en formas, elementos decorativos, color rojizo o marrón claro junto al negro (bícromo) y la constancia de las técnicas de acabado (bruñido y pulido).

En cuanto a la arquitectura, en el sistema constructivo de los Cupisnique se reconocieron dos tipos de materias primas: la piedra y los adobes cónicos. Las construcciones con el uso de piedra son recurrentes en Pampa de los Fósiles, al igual que lo reportado camino a Mocán y similar a Sausal, Barbacoa y Palenque en el valle de Chicama (Larco, 1941: 115). Además, en algunos sitios como en Barbacoa, es frecuente el uso de ambos materiales principalmente para las construcciones de la arquitectura funeraria (Larco, 1941: 116). Por otro lado, con la introducción del adobe también se adquiere el dominio del enlucido en las paredes (Larco, 1941: 117), el uso de este material constructivo se registra en la huaca Pucuche en el valle de Chicama, en los paredones dentro de la Hacienda Salamanca (valle de Pacasmayo), y otros lugares cerca a Cupisnique.

Figura 3. Adobes cónicos de la Huaca Pucuche y del muro de la hacienda de Salamanca (Larco, 1941: 122).

En cuanto al patrón de subsistencia, en la época Cupisnique se complementó la dieta agrícola con recursos marinos. Así, el suplemento proteico era aprovechado por los sistemas de intercambio, como lo reportado en el sitio de Gramalote, ubicado en la costa de Huanchaco, y en huaca Los Reyes en el valle de Moche que, sugieren un activo tránsito entre la costa y el interior de los valles para el complemento de las economías (Campbell, 2000: 28).

Distribución territorial en la costa norte y cronología

Las evidencias arqueológicas relacionadas a Cupisnique durante el periodo Formativo Medio (1200 - 700 a. n. e.), en un territorio comprendido entre las regiones de Lambayeque y La Libertad (Kaulicke, 2008). Según Larco, la materialización del culto al felino, extendido en la sociedad Cupisnique, se manifiesta ideológicamente en la arquitectura y la cerámica (Sakai y Martinez, 2014: 226) en un periodo de cierta autonomía social y política (Nesbitt, 2012).

Los sitios arqueológicos más representativos del periodo Arcaico que definen estos procesos de continuidad y cambio hacia el formativo en el valle de Lambayeque son Collud-Zarpán, Arenal y Ventarrón (Alva, 2008: 113) y de manera similar en el valle de Jequetepeque los sitios de Limoncarro, Huaca Cerro La Cal, Huaca Laguna, Huaca Petaique, Huaca Cerro Pa-Ñi, Huaca Cultambo, Huaca Marín y Huaca Herrera, presentan desde la arquitectura, estructuras tipo plataformas con muros construidos en adobe cónico (Sakai y Martinez, 2014: 234).

En el valle de Chicama, Puemapé (Elera, 1998) y Huaca Prieta (Bird et al., 1985) ubicados cerca al litoral y las huacas del valle: Huaca Pucuche, Facalá, Cruz La Botija, los cementerios en las ex-haciendas Sausal y casa Grande, y el conjunto de sitios registrados por Chauchat (Toshihara, 2002: 155) son característicos por sus edificaciones en cantos rodados, adobes y entierros de individuos con patologías y fracturas.

Hacia el valle de Moche, la situación se encuentra más dispersa, el complejo Caballo Muerto y otros sitios tempranos como Gramalote, o Menocucho (Toshihara, 2002: 174-7) al igual que en el valle de Virú podría mencionarse Huaca El Gallo (Toshihara, 2002: 181).

Figura 4. Mapa con los sitios más representativos del Formativo Medio en la costa norte. Elaborado a partir de Alva (2024: 31).

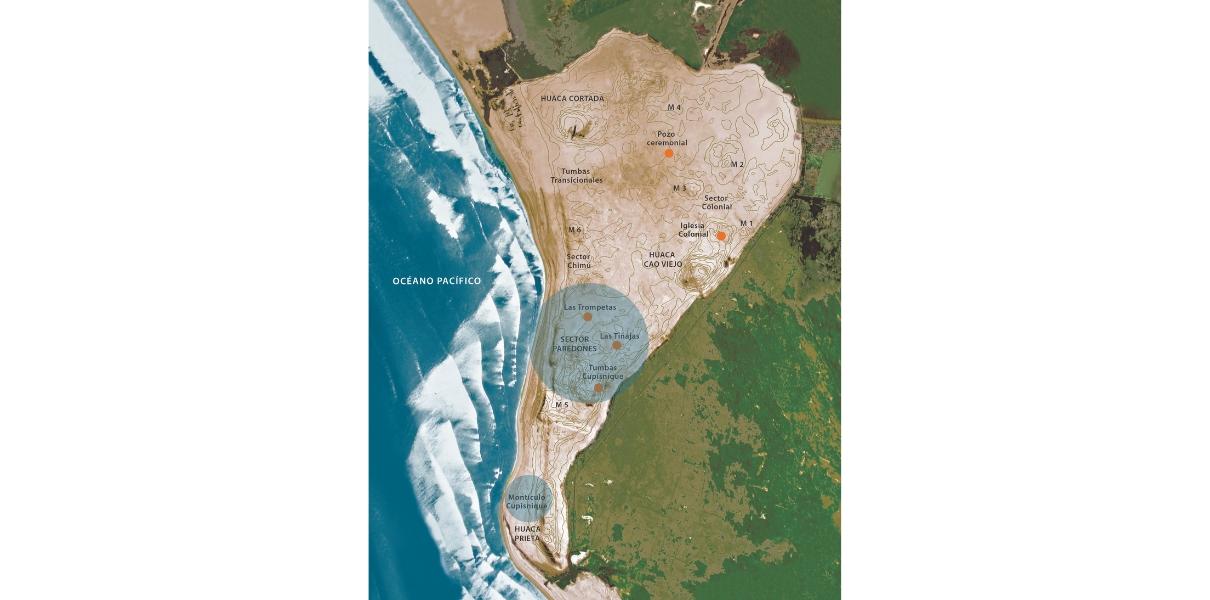

Entierros Cupisnique en El Brujo

Entre 1996 y 1997 se registraron los contextos domésticos en el Montículo Cupisnique, ubicado al norte de la Huaca Prieta, y los contextos funerarios en el sector Paredones (Franco et al., 1997: 88-96). Estos espacios permitieron examinar los modelos de construcción arquitectónica, las materias primas, los ajuares de las tumbas y los individuos que habitaron durante el periodo Formativo en El Brujo.

Figura 5. Sectores Cupisnique en el CAEB. Elaborado a partir de Mujica (2007).

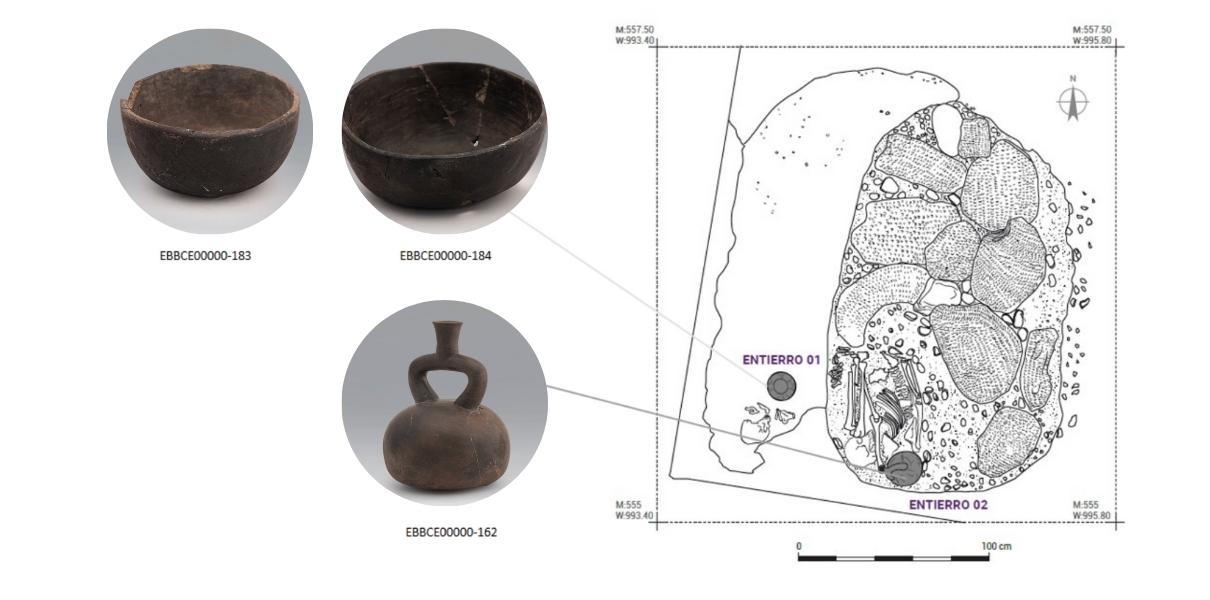

En los contextos funerarios del sector Paredones se registraron 6 entierros asociados al material Cupisnique. De estos hallazgos se identificaron una serie de patologías en los individuos que dieron luces sobre el patrón de subsistencia en El Brujo. Así, la ausencia de caries y abscesos secundarios por la falta de un consumo rico en carbohidratos y alimentos blandos (Franco et al., 1997: 114-5) y la irritación del canal auditivo en el entierro 01, sugieren una continua exposición al agua fría causada por depender de los recursos marinos para la dieta (Mujica, 2007: 71). Estos individuos aprovecharon el marisqueo de las especies Donax sp., Semimytilus algoses, Prisogaster niger, Xanthochorus buxeus, Thais chocolata, Tegula atra, Mitra orientalis además de la pesca, siendo la especie más abundante la anchoveta (Campbell, 2000: 76).

Figura 6. Entierros Cupisnique 01 y 02. (Alva, 2024: 71-2).

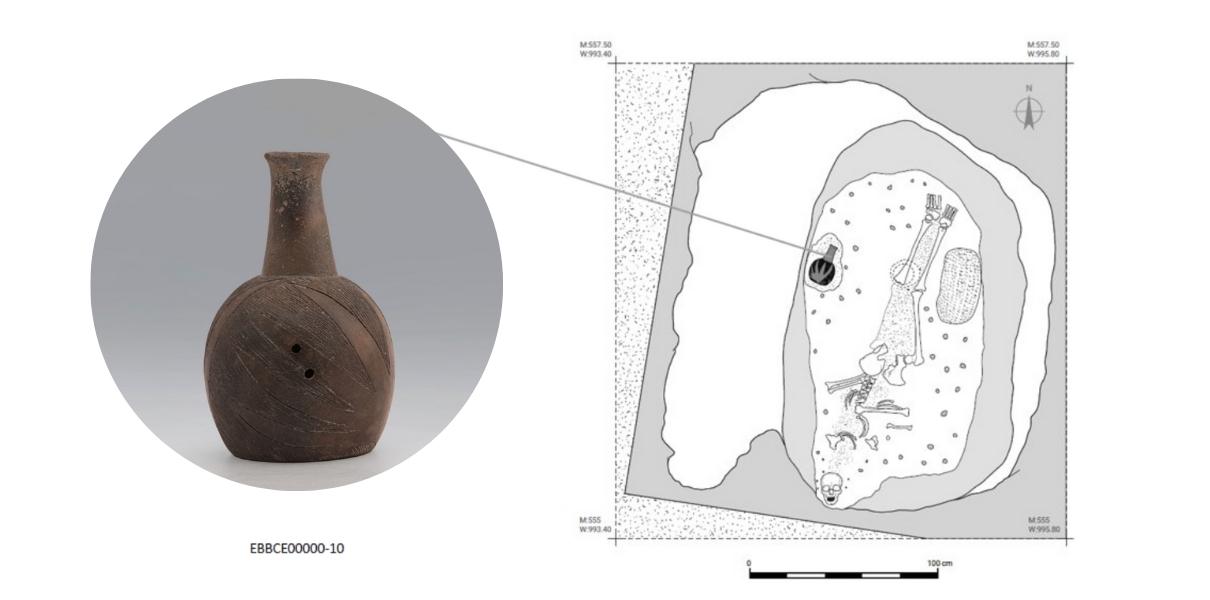

Por otro lado, acompañando al individuo masculino del entierro 03 de Paredones, se halló una vasija de cocción a horno cerrado EBBCE00000-10, la cual estaba decorada con líneas incisas gruesas y profundas para formar las figuras que asemejan ser dos hojas de seis puntas dispuestas en ambos lados la pieza. El exterior de las figuras fue cuidadosamente rellenado con líneas incisas finas, posiblemente mediante el uso de un instrumento de varias puntas delgadas (Alva, 2024: 285).

Figura 7. Entierros Cupisnique 01 y 02. (Alva, 2024: 71-2).

Además, entre los objetos hallados en el entierro 03, se registraron piezas de hueso tallado que representan personajes felínicos con huellas de pintura en tonos rojos y negros.

¿Quieres saber más sobre los Cupisnique?

¡Solicita nuestra ruta especializada y complementa tu visita de la Huaca Cao viejo, con la antigua Huaca Prieta y la monumental Huaca Cortada!

Referencias

Alva, I. (2008). Los complejos de Cerro Ventarrón y Collud-Zarpán: Del Precerámico al Formativo en el valle de Lambayeque. Boletín de Arqueología PUCP, 97-117.

Alva, J. (2024). La cerámica de El Brujo. Épocas Cupisnique y Mochica. Catálogo de Colección. Fundación Wiese.

Bird, J., Hyslop, J. y Dimitrijevic, M. (1985). The preceramic excavations at the Huaca Prieta, Chicama Valley, Peru. Vol. 62, part 1. New York: American Museum of Natural History.

Campbell, K. (2000). Fauna, subsistence patterns and complex society [Tesis de maestría]. Northern Arizona University.

Chauchat, C., Wing, E., Lacombe, J.-P., Demars, P.-Y., Uceda, S., & Deza, C. (2006). Prehistoria de la costa norte del Perú: El Paijanense de Cupisnique. En Prehistoria de la costa norte del Perú: El Paijanense de Cupisnique. Institut français d’études andines.

Elera, C. (1993). El Complejo Cultural Cupisnique: Antecedentes y Desarrollo de su Ideología Religiosa. SENRI Ethnological Studies, 37, 229-257.

Franco, R., Gálvez, C. y Vásquez, S. (1997). Programa Arqueológico Complejo «El Brujo». Informe Final Temporada 1997. Magdalena de Cao: Fundación Wiese, Instituto Nacional de Cultura - La Libertad, Universidad Nacional de Trujillo.

Kaulicke, P. (2008). La economía en el periodo Formativo. En C. Contreras (Ed.), Compendio de historia económica del Perú, tomo 1: Economía prehispánica (pp. 137-219). Banco Central de Reserva del Perú: Instituto de Estudios Peruanos.

Larco, R. (1941). Los Cupisniques. Sociedad Geográfica de Lima.

Larco, R. (1948). Cronología Arqueológica del Norte del Perú. Sociedad Geográfica de Lima.

Mujica, E. (ed). (2007). El Brujo: Huaca Cao, centro ceremonial Moche en el Valle de Chicama. Lima, Fundación Wiese.

Nesbitt, J. (2012) Excavations at Caballo Muerto: An Investigation into the Origins of the Cupisnique Culture. [Unpublished PhD Dissertation], Yale University.

Sakai, M., & Martínez, J. (2014). Repensando Cupisnique: Organización social segmentaria y arquitectura zoo-antropomorfa en los centros ceremoniales del valle bajo del Jequetepeque durante el Período Formativo Medio. SENRI ETHNOLOGICAL STUDIES, 89, 225-243.

Toshihara, K. (2002). The Cupisnique Culture in the Formative Period world of the Central Andes, Peru [Tesis doctoral]. University of Illinois.

Investigadores , noticias destacadas