- Visitantes

- Investigadores

- Estudiantes

- Comunidad

- Información para el turista

- Horarios y tarifas

- ¿Cómo llegar?

- Reglamento para visitantes

- Recorridos virtuales

- Ruta clásica

- Ruta mística

- Ruta especializada

- Museo de sitio

- Conoce el pueblo

- Espacios Culturales

- Museo de sitio

- Huaca Cao Viejo

- Huaca Prieta

- Huaca Cortada

- Pozo Ceremonial

- Paredones

- Juega en casa

- Rompecabezas

- Trivias

- Memoriza

- Crucigramas

- Sopa de letras

- Manualidades

- Pac-Man Moche

- Talleres e Inventario

- Microtalleres

- Inventario de colecciones

- Noticias

- Investigadores

- Ornamentos de poder de la Señora de Cao: las porras

Noticias

CategoríasSeleccionar la categoría que desea ver:

Documentación 3D del patrimonio cultural en el complejo arqueológico El Brujo: construcción de patrimonios digitales en ...

Museos Abiertos en El Brujo: ingreso gratis este 1 de marzo en La Libertad ...

Para recibir nuevas noticias.

Por:Yuriko Garcia Ortiz

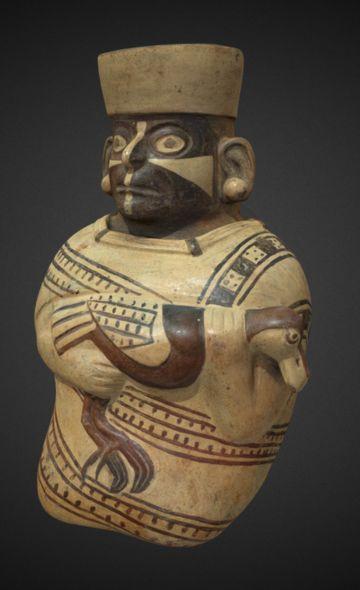

Las porras forman parte del grupo de armas ofensivas (Pérez, 1999: 325-26) que más se representan en escenas bélicas de la época Mochica (Donnan, 2004; Golte, 2016). Según el repertorio iconográfico, los estudios de colecciones en museos y los hallazgos arqueológicos en la costa norte, se sabe que hay diferentes formas de porras: cónicas, circulares, estrelladas con seis o más puntas; así como distintas materias primas involucradas en su manufactura: botánico (madera), metal y cerámica (Pérez, 1999: 329-30; Chamussy, 2014).

Acompañando a personajes de élite, las porras eran símbolos de poder (Franco, 2021), que estaban presentes en ceremonias rituales (Franco et al., 1999). En contextos ofensivos, es habitual asociarlas a batallas (Donnan, 1978) y escenas de caza (Kustcher, 1983).

Las porras del fardo funerario de la Señora de Cao

El contexto funerario de la Señora de Cao, asociado al segundo edificio de la Huaca Cao Viejo, es uno de los más importantes registrados hasta la fecha en el complejo arqueológico El Brujo.

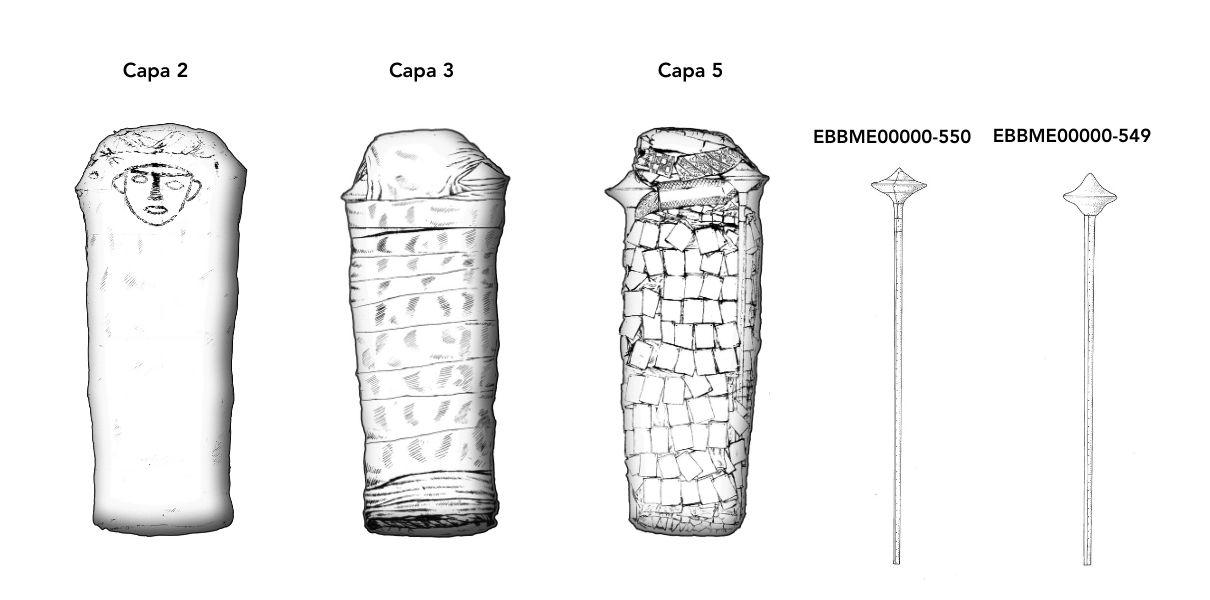

Siguiendo el patrón de enterramiento Mochica, el fardo de la Señora de Cao adoptó una forma alargada, manteniendo la posición extendida del individuo al interior. La morfología del fardo responde tanto a las múltiples envolturas textiles como a la colocación de las ofrendas al interior y, debido a la presión interna generada, se produjeron varias roturas laterales en los textiles que la envolvían, permitiendo observar las cabezas de dos porras de cobre dorado a cada extremo (Fernández, 2021: 110).

Estos ornamentos registrados en la capa 5 del fardo funerario, son considerados como emblemas de poder y aunque se asumen diferentes funciones según sus portadores, en la vida político-religiosa, las porras de la Señora de Cao cumplieron un rol simbólico ritual (Franco, 2021: 339).

Figura 1. Dibujos del proceso de desenfardado de Segundo Lozada. Archivo gráfico del CAEB.

Fabricación de los objetos: manufactura, decoración y acabado

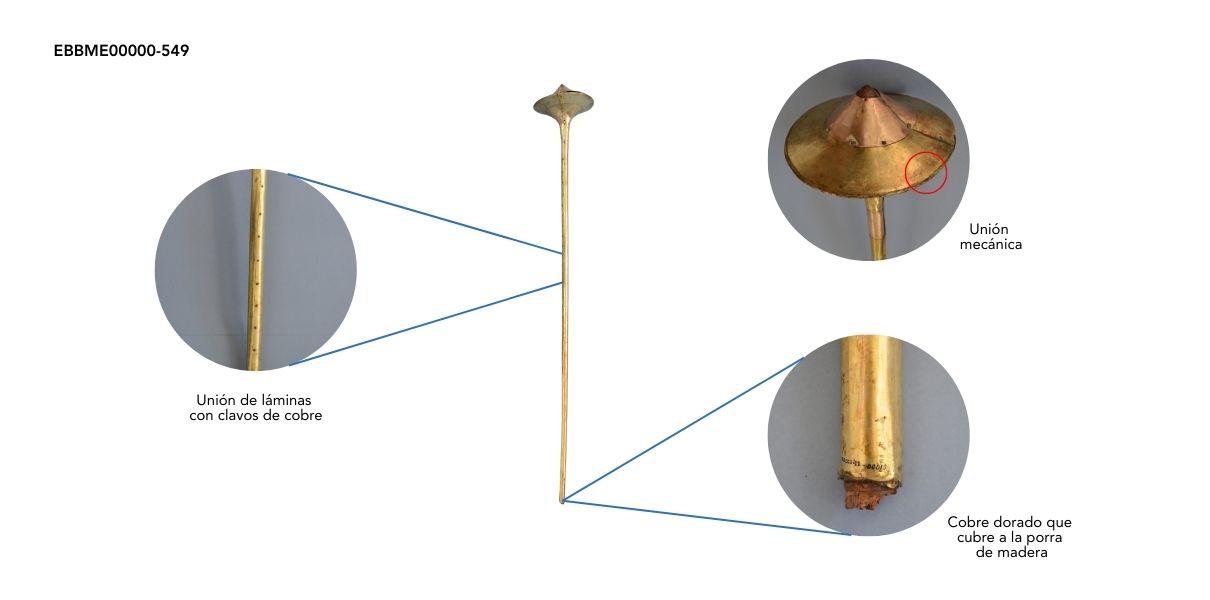

Las porras que acompañan el cuerpo de la Señora de Cao fueron elaboradas utilizando técnicas de manufactura como el tallado en madera para las piezas, y el laminado y recortado para las láminas de cobre dorado que las recubren (Cesareo et al., 2021).

Estructuralmente, estas porras de madera presentan un extremo distal en forma de doble cono, con un diámetro de 25 cm y un mango largo de más de un metro y medio (>1.50 m). Sin embargo, ambas varían en la decoración: la pieza EBBME00000-550 cuenta con tres láminas de cobre dorado que cubren toda la porra, mientras que la pieza EBBME00000-549 cuenta con siete láminas de cobre dorado a modo de cobertura.

Un aspecto relevante de las técnicas de unión empleadas es que, en ambos casos, las láminas de cobre en la parte distal fueron ensambladas mediante unión mecánica, una técnica que permite conectar dos o más piezas metálicas sin alterar su composición química mediante calor. Por otro lado, en el mango de la porra se pueden visualizar tanto la cantidad como una sección de los clavos de cobre utilizados para fijar las láminas entre sí.

Figura 2. Técnicas de manufactura de la porra EBBME00000-549.

Figura 2. Técnicas de manufactura de la porra EBBME00000-549.

Hallazgos en la Huaca Cao Viejo

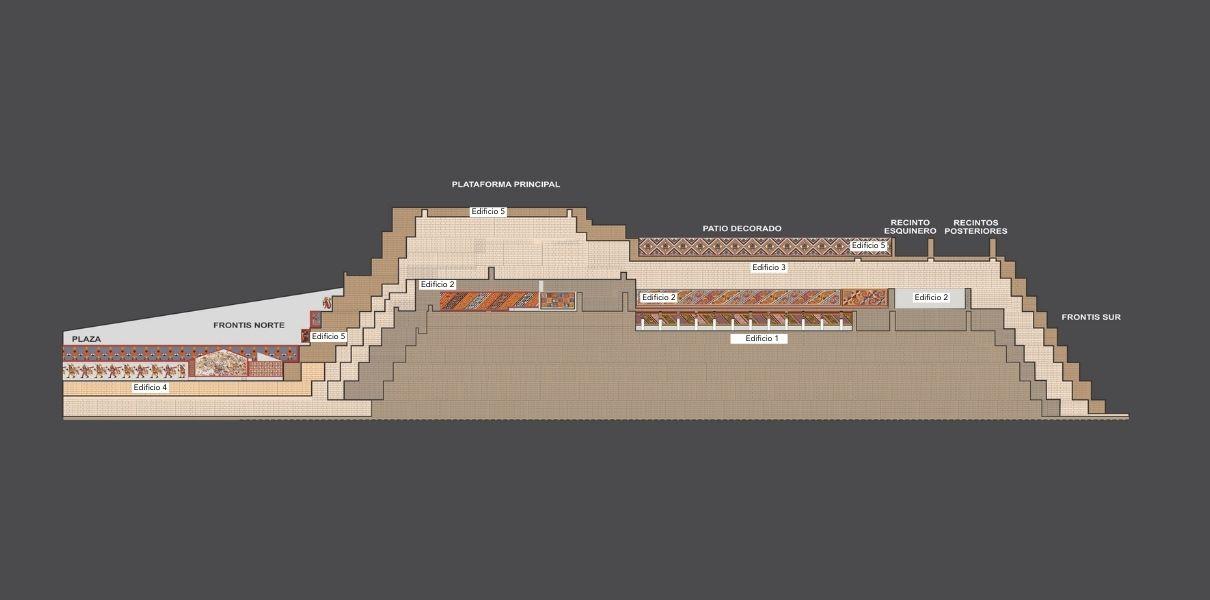

Figura 3. Huaca Cao Viejo con sus respectivos edificios y fechados de las nuevas investigaciones 2020 al presente. Archivos del Complejo Arqueológico El Brujo.

La Huaca Cao Viejo es un edificio monumental de la época Mochica que registra varias secuencias ocupacionales entre rellenos constructivos, remodelaciones arquitectónicas, así como entierros de élite y espacios domésticos (Mujica, 2007).

En la década final del siglo XX, las temporadas de excavación revelaron que, durante los eventos de clausura de uno de los recintos del lado oeste de la plataforma superior —correspondiente al segundo edificio de la Huaca Cao Viejo—, fueron dispuestas entre los rellenos constructivos varias porras de madera fragmentadas (Franco et al., 1996). Entre ellas, algunas presentaban marcas de corte o estaban intencionalmente quebradas en el mango. En estos casos, la presencia de clavos en las piezas sugiere que debieron contar con algún tipo de cubierta durante su uso (Franco et al., 1999) y, ante la ausencia de estas, se estima que el metal fue reutilizado para recubrir o fabricar otros objetos.

Figura 4. Hallazgo de porras en eventos de clausura, a: EBBBT00000-14 y b: EBBBT00000-479. Archivo fotográfico CAEB.

Figura 4. Hallazgo de porras en eventos de clausura, a: EBBBT00000-14 y b: EBBBT00000-479. Archivo fotográfico CAEB.

De manera similar, los fragmentos de porras registrados en asociación al uso del tercer edificio, ubicado en la cima noroeste de la Huaca Cao Viejo, aportaron más detalles sobre la manufactura de estos artefactos (Franco et al., 1998). En este caso, la pieza EBBBT00000-480, al no conservar el apéndice superior, permite observar dos ranuras centrales de forma cuadrangular que sirvieron de encaje para la otra mitad de la porra o para algún elemento adicional. Este hallazgo sugiere al menos dos tipos distintos de manufactura: a) porras de una sola pieza, y b) porras ensambladas.

Figura 5. Porra EBBBT00000-480. Archivo fotográfico CAEB.

¿Te gustaría ver de cerca estas piezas? ¡Visita las salas 4 y 6 del Museo de sitio!

En nuestra museografía se exhiben las piezas más representativas de la colección de El Brujo, entre ellas algunas porras de madera que podrás encontrar en la sala 4, así como las porras que acompañaron a la Señora de Cao, en la sala 6.

Figura 6. Porras EBBBT00000-15 y EBBBT00000-14 expuestas en la sala 4 del Museo Cao.

Comentarios finales

Si bien es recurrente ver en la iconografía escenas bélicas de guerreros mochica portando distintas armas de combate: estólicas, dardos, escudos o porras (Donnan, 2004), son los contextos arqueológicos los que nos permiten estudiar los objetos en sí, sus materiales, técnicas de elaboración y sus usos. En la Huaca Cao Viejo, el enterramiento de porras en los rellenos constructivos permite conocer el tipo de porras que tenían los mochicas, el estado de conservación de estas y su posición en estos contextos sean desechos u ofrendas.

Futuras investigaciones nos permitirán saber más sobre la asociación de los contextos de cada pieza, así como su funcionalidad, tipología y uso.

PUEDES VER:

Referencias

Cesareo, R., Franco, R., Fernández, A., Bustamante, Á., Fabián, J., del Pilar, S., Azeredo, S., Lopes, R., Ingo, G., Riccuci, C., Di Carlo, G., & Gigante, G. (2021). Estudios analíticos sobre las joyas de oro y plata de la Señora de Cao. En A. Bazán (Ed.), El contexto funerario de la Señora De Cao. Hallazgo e investigación de entierros de élite Mochica en la Huaca Cao Viejo, Complejo Arqueológico El Brujo (pp. 234-271). Fundación Wiese.

Chamussy, V. (2014). Estudio sobre armas de guerra y caza en el área centro-andina. Descripción y uso de las armas de estocada y de tajo. Arqueología y Sociedad, 27, 297-338.

Donnan, C. B. (1978). Moche Art of Peru: Pre-Columbian Symbolic Communication (First edition). Museum of Cultural History.

Donnan, C. B. (2004). Moche Portraits from Ancient Peru. University of Texas Press.

Fernández, A. (2021). Apertura de fardos funerarios. En A. Bazán (Ed.), El contexto funerario de la Señora De Cao. Hallazgo e investigación de entierros de élite Mochica en la Huaca Cao Viejo, Complejo Arqueológico El Brujo (pp. 116-187). Fundación Wiese.

Franco, R. (2021). Símbolos de poder en los emblemas y ornamentos metálicos de la señora de Cao. En A. Bazán (Ed.), El contexto funerario de la Señora De Cao. Hallazgo e investigación de entierros de élite Mochica en la Huaca Cao Viejo, Complejo Arqueológico El Brujo (pp. 334-359). Fundación Wiese.

Franco, R., Gálvez, C. y Vásquez, S. (1999). Porras mochicas del Complejo El Brujo. Revista Arqueológica SIAN 4(7):16-23.

Franco, R., Gálvez, C. y Vásquez, S. (1996). Programa Arqueológico Complejo «El Brujo». Informe Final Temporada 1996. Magdalena de Cao: Fundación Wiese, Instituto Nacional de Cultura - La Libertad, Universidad Nacional de Trujillo.

Franco, R., Gálvez, C. y Vásquez, S. (1998). Programa Arqueológico Complejo «El Brujo». Informe Final Temporada 1998. Magdalena de Cao: Fundación Wiese, Instituto Nacional de Cultura - La Libertad, Universidad Nacional de Trujillo.

Golte, J. (2016). Moche. Cosmología y sociedad: Una interpretación iconográfica. Instituto de Estudios Peruanos.

Kutscher, G. (1983). Nordperuanische Gefässmalereien des Moche-Stils. München: Beck-Verlag.

Mujica, E. (Ed.). (2007). El Brujo. Huaca Cao, Centro Ceremonial Moche en el Valle de Chicama. Lima: Fundación Wiese.

Pérez, C. (1999). Armas de metal en el Perú Prehispánico. Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Prehistoria y Arqueología (12), 319-346.

Investigadores , noticias destacadas