- Visitantes

- Investigadores

- Estudiantes

- Comunidad

- Información para el turista

- Horarios y tarifas

- ¿Cómo llegar?

- Reglamento para visitantes

- Recorridos virtuales

- Ruta clásica

- Ruta mística

- Ruta especializada

- Museo de sitio

- Conoce el pueblo

- Espacios Culturales

- Museo de sitio

- Huaca Cao Viejo

- Huaca Prieta

- Huaca Cortada

- Pozo Ceremonial

- Paredones

- Juega en casa

- Rompecabezas

- Trivias

- Memoriza

- Crucigramas

- Sopa de letras

- Manualidades

- Pac-Man Moche

- Talleres e Inventario

- Microtalleres

- Inventario de colecciones

- Noticias

- Investigadores

- La catalogación de las colecciones de El Brujo: El registro fotográfico de botánicos trabajados

Noticias

CategoríasSeleccionar la categoría que desea ver:

Adelantamos tu regalo de Navidad: Entrada gratis a El Brujo este 7 de diciembre ...

¿Cómo llegar a Magdalena de Cao en Ascope, La Libertad, desde diferentes rutas? ...

Para recibir nuevas noticias.

Por:Tomas Solorzano Cervan

Antecedentes

En el marco del “Proyecto de catalogación integral de objetos museales del complejo arqueológico El Brujo”, fruto de la cooperación entre la Oficina Federal de Cultura de Suiza y la Fundación Augusto N. Wiese, se destaca la importancia de compartir nuestros procesos técnicos y facilitar la accesibilidad de la información patrimonial.

En una publicación anterior (Oliva, 2025), presentamos los procesos generales del proyecto, con especial atención a la documentación de las características físicas de los bienes culturales, a partir de la cerámica arqueológica. En esta oportunidad, explicaremos la importancia de un adecuado registro fotográfico en la catalogación arqueológica, con énfasis en la línea de evidencia de “Botánico Trabajado”, que comprende aproximadamente 1177 piezas de un total de 4256 bienes arqueológicos.

La catalogación en El Brujo, a través de la documentación digital-fotográfica, no solo permite una preservación visual de las piezas, sino que también revela detalles sobre su elaboración, uso y reparación. Estos registros contribuyen a la comprensión de los objetos en su contexto arqueológico, fomentan futuras investigaciones multidisciplinarias, y buscan ser una herramienta valiosa para el beneficio de la comunidad local, nacional e internacional.

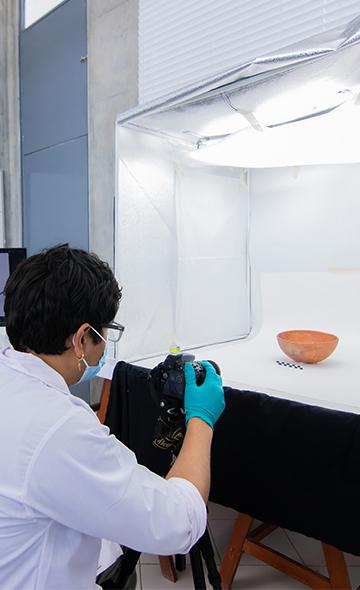

Figura 1. El arqueólogo Tomas Solorzano registrando fotográficamente una botella cerámica.

Figura 1. El arqueólogo Tomas Solorzano registrando fotográficamente una botella cerámica.

¿Qué entendemos como Botánico Trabajado?

En arqueología, los restos botánicos, tanto macroscópicos (semillas, maderas frutos, etc.) como microscópicos (polen), son materiales depositados por la actividad humana, modificados o en su estado natural. Esta evidencia es crucial para la arqueobotánica y disciplinas biológicas, permitiendo la identificación, el análisis de su manejo, transformación, consumo y distribución a lo largo del tiempo.

Los materiales arqueológicos clasificados como “Botánico Trabajado” son de origen vegetal, pero se distinguen de los restos “botánicos” por su condición de artefactos. Presentan señales de modificación (fabricación, mantenimiento, uso y desgaste), reflejando procesos de transformación realizados por las sociedades pasadas (Risch, 2002, p. 28).

El “Botánico Trabajado” comprende una amplia variedad de dieciocho tipos de objetos de origen vegetal, entre los que destacan recipientes como mates, estólicas, punzones, orejeras y husos. Su notable cantidad y diversidad reflejan su relevancia para los distintos grupos humanos que habitaron El Brujo, así como su habilidad para transformar y aprovechar los recursos botánicos de la región.

Figura 2. Empuñadura de estólica con representación del “animal lunar”, elaborada en madera tallada con engastes de Spondylus (EBBBT00000-10).

Por esta razón, la catalogación de estos objetos y, en particular, su registro fotográfico, resulta esencial para la preservación de la información y los datos que pueden aportar. Debido a la naturaleza perecedera de esta evidencia, existe un riesgo constante de que sus características específicas se deterioren con el paso del tiempo, lo que hace imprescindible su documentación detallada.

El proceso del registro fotográfico

La fotografía es el resultado de fijar imágenes por acción de la luz, ya sea por métodos electrónicos o campos sensibles. Este proceso técnico requiere de equipos básicos, procesos medianamente estandarizados (Fundación Augusto N. Wiese, 2025) y normativas básicas aplicables en bienes culturales (Ministerio de Cultura, 2016) que garanticen la estandarización de los parámetros generales, sin perder de vista las particularidades de las distintas líneas de evidencia, así como los detalles de las huellas de producción.

Los equipos básicos para esta labor son:

- Cámara digital semiprofesional con lentes intercambiables.

- Objetivos (lentes) con diverso formato: 18-55mm (para piezas grandes y medianas), 50 mm (para piezas medianas) y 85 mm (para piezas pequeñas o detalles).

- Filtros CLP (control de reflejos no deseados).

- Software para el control remoto de la cámara (por ejemplo, Camera Control Pro de Nikon).

- Cajas de luz para fotografía.

- Paneles de luz para fotografía.

- Trípode para cámara.

Disponer de estos equipos permitirá optimizar las tomas para capturar la mayor cantidad de información posible. Sin embargo, la calidad no depende solo de la tecnología; es imprescindible contar con personal capacitado en el dominio del triángulo de exposición fotográfica (Figura 3), que abarca la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO, factores esenciales para el control preciso de la luz y la obtención de fotografías óptimas.

En el marco del proyecto, la configuración técnica comienza con el ajuste de la cámara en modo manual, estableciendo una sensibilidad ISO fija de 100 para eliminar el ruido digital. La apertura del diafragma varía según la morfología y el volumen de las piezas, situándose generalmente entre f/8 y f/16. Dado que tanto la cámara como el objetivo permanecen estáticos, la velocidad de obturación puede ajustarse dentro de un amplio rango, dependiendo de características como color, brillo y fondo de la pieza.

Antes de definir este tercer parámetro, se considera la proporción de la pieza respecto al espacio de fotografía, se ajustan las luces LED y se revisa el balance de blancos para garantizar la fidelidad en la reproducción de los colores del objeto. Una vez optimizados estos elementos, se determina la velocidad de obturación y se procede a un enfoque preciso sobre la pieza.

Figura 3. Triángulo de exposición fotográfica (Imagen: KARLOS MS FOTOGRAFÍA).

Las vistas que se emplean para la documentación digital de los bienes culturales pueden ser hasta ocho (frontal, posterior, lateral derecha, lateral izquierda, perspectiva, superior, inferior y detalle), pero en el caso particular del botánico trabajado, esta cantidad se ajusta a las proporciones, dimensiones y estado de conservación de cada pieza, ya que su volumen y su fragilidad limitan algunas disposiciones y maniobras para ciertas vistas.

Figura 4. Vistas fotográficas de un cuenco elaborado en mate con diseños geométricos en pirograbados (EBBBT00000-255).

Los esfuerzos por contar con un registro fotográfico minucioso y estandarizado de las piezas de El Brujo parten de una visión orientada a transmitir, a través de las imágenes, el trabajo impreso en los objetos, con el objetivo de contribuir a la conservación, documentación y democratización de la información patrimonial.

En la búsqueda de los detalles

El registro fotográfico de los bienes culturales tiene como objetivo principal su identificación, pero también permite aportar información adicional sobre características poco perceptibles que reflejan el trabajo realizado en las piezas. De este modo, la búsqueda y el registro de detalles pueden diferenciar una pieza dentro de un grupo amplio con características similares, además de resaltar huellas relacionadas con su producción. Algunas de estas huellas son:

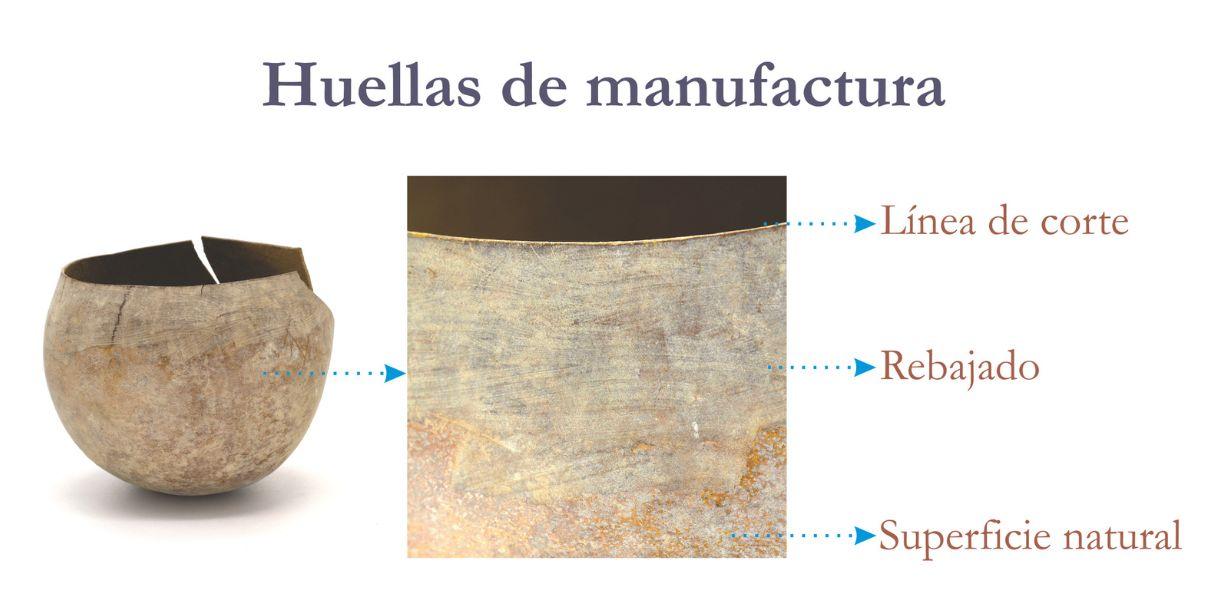

• Huellas de manufactura. Nos permiten evidenciar el trabajo realizado sobre la superficie de la pieza. Estas pueden ser de manera burda como el desbastado en la fabricación de un artefacto de madera o como el corte en los mates para la elaboración de recipientes.

Figura 5. Huellas de producción en un recipiente de tutumo (EBBBT00000-262).

• Huellas de mantenimiento del artefacto: Son modificaciones que aseguran la prolongación de la vida útil de la pieza. Por ejemplo, en algunos cuencos de mate se pueden observar costuras que contribuyen a extender su uso como recipiente por un período más prolongado.

Figura 6. Huellas de refacción de un recipiente (EBBBT00000-212) mediante costura e hilos de algodón.

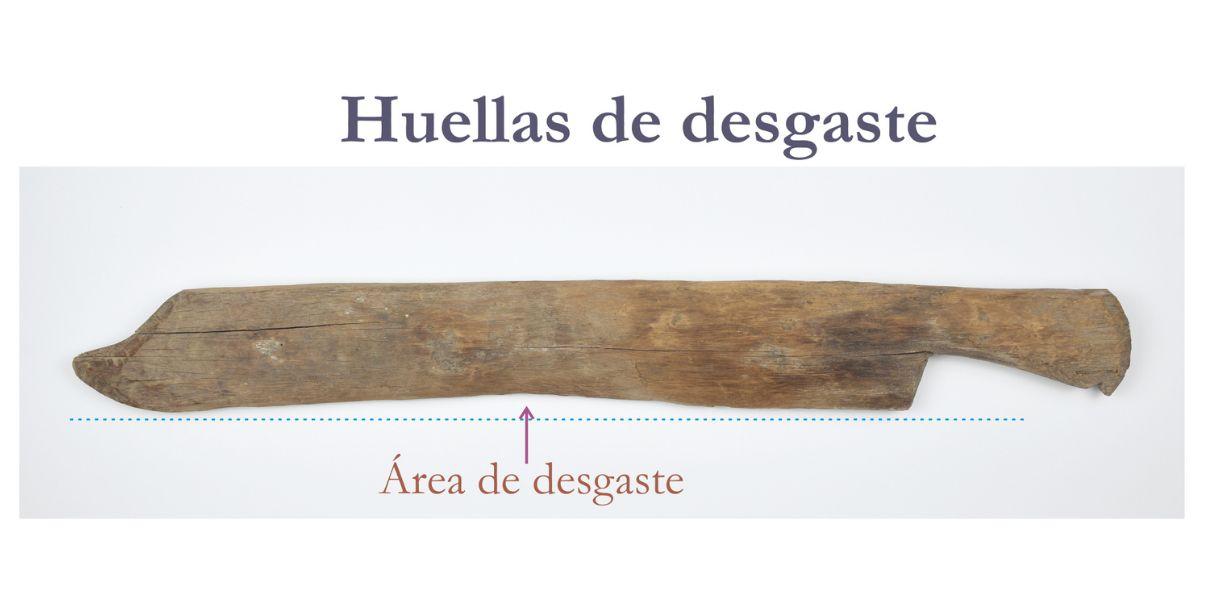

• Huellas de uso y desgaste: Son aquellas trazas o restos que permiten inferir la función de un objeto. Por ejemplo, los residuos encontrados dentro de los mates o el desgaste en las zonas distales de los palos cavadores, entre otros.

Figura 7. Instrumento de madera con filo inferior procedente del sector colonial. Nótese la deformación producto del desgaste (EBBBT00000-7).

Esta capacidad de manipular y transformar fragmentos de madera, calabazas y otros materiales de origen vegetal, es la evidencia de las complejas técnicas y formas utilizadas por las sociedades precolombinas, las cuales a menudo pasan desapercibidas. Por esta razón, el registro fotográfico resalta las particularidades de estos artefactos, no solo para documentar su singularidad, sino también para fomentar futuras investigaciones traceológicas. Además, este registro visual permite preservar información sobre el esfuerzo dedicado a su elaboración y las dinámicas de uso asociadas.

El registro fotográfico: herramienta clave para la comprensión social de los bienes culturales

La catalogación arqueológica del material botánico trabajado, basada en el registro fotográfico de las huellas de producción, constituye una estrategia adoptada por El Brujo para preservar y visibilizar los procesos involucrados en la manufactura de las piezas arqueológicas. Dada la fragilidad de los soportes botánicos, su documentación visual resulta fundamental. Además, al difundir información sobre su elaboración, uso, manipulación, desgaste y funciones, se incentiva tanto al público como a los investigadores a profundizar en el estudio y a comprender las sociedades y los individuos a través de sus artefactos, en lugar de analizarlos de manera aislada.

Actualmente, las 1,177 piezas de material botánico trabajado de El Brujo, catalogadas como bienes arqueológicos, están disponibles para todos a través de su catálogo virtual. Esta iniciativa invita a investigadores, especialistas y público en general a explorar, analizar, compartir y valorar la invaluable herencia de nuestros antepasados.

Referencias bibliográficas:

Fundación Augusto N. Wiese. (2025). Lineamientos técnicos para la catalogación de las colecciones del CAEB.

Ministerio de Cultura. (2016). Manual de procedimiento en el Sistema Informatizado de Registro de Bienes Muebles integrante del Patrimonio Cultural de La Nación.

Oliva, L. (2025). Catalogación de cerámica den El Brujo. https://www.elbrujo.pe/blog/la-catalogacion-de-ceramica-en-el-brujo

Risch, R. (2002). Análisis funcional y producción social: Relación entre método arqueológico y teoría económica. En I. Clemente, R. Risch, & J. Gibaja (Eds.), Análisis Funcional: Su aplicación al estudio de sociedades prehistóricas (pp. 19–29). BAR Publishing-British Archaeological Reports (Oxford).

Investigadores , noticias destacadas